在网上“吃瓜”可能会涉及到法律问题,具体情况取n

2. 著作权问题:

如果“吃瓜”的内容涉及未经授权的短视频或图片,可能会侵犯他人的著作权。例如,某些短视频可能不符合著作权法关于“独创性”的要求,但未经授权使用仍可能构成侵权。

3. 名誉权纠纷:

公众人物虽然享有隐私权,但也可能因为网络上的不实信息或恶意造谣而起诉相关发布者。例如,黄晓明起诉自媒体博主龚文祥,因其在微博上发布涉及黄晓明和叶珂的争议性内容。

4. 隐私权保护:

根据《民法典》规定,个人隐私权应受到法律保护。未经核实的信息传播,尤其是涉及他人隐私的,可能会侵犯他人的隐私权,从而面临法律责任。

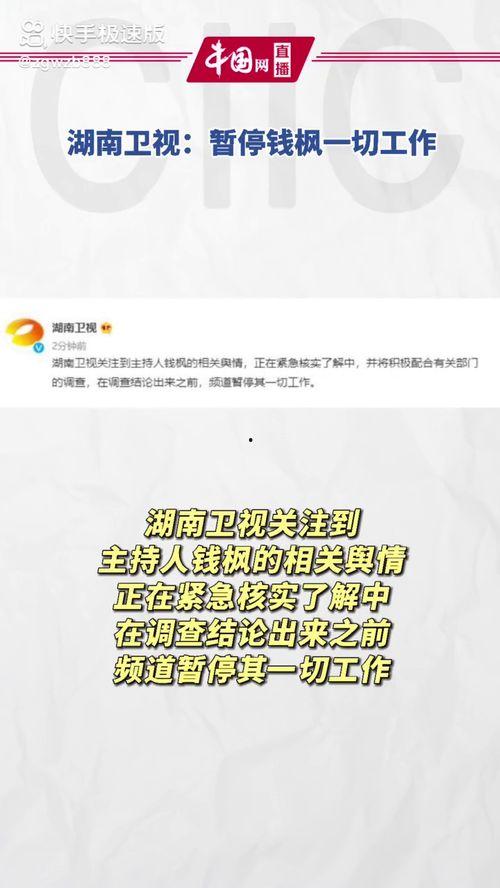

5. 网络谣言:

传播未经核实的网络谣言,如AI捏造的明星豪赌输10亿的谣言,可能会引发法律问题,相关责任人可能面临行政拘留等处罚。

6. 平台责任:

平台和群主也有责任对群内信息进行管理,防止谣言和违法信息的传播。如果未尽到合理的管理义务,群管理人员也可能被追责。

总的来说,网上“吃瓜”需谨慎,避免涉及侵权、诽谤、隐私权侵犯等法律问题。发布和传播信息时应核实内容,避免盲目跟风和传播未经证实的信息。亲爱的读者们,今天咱们来聊聊娱乐圈那些事儿,特别是那些被吃瓜群众热议的明星们。你知道吗,有时候,吃瓜群众也能成为被告呢!没错,就是那个在网络上热议纷纷,八卦满天飞的你我他,竟然也能成为被告。今天,就让我带你一起走进这个奇妙的世界,看看那些因为吃瓜而被告的明星们吧!

一、陈飞宇申请强制执行娱乐博主道歉

还记得那个因为“吃瓜”营销文章而被告的陈飞宇吗?这事儿可真是闹得沸沸扬扬。原来,合肥小小莉文化传播有限公司等未履行致歉义务,法院判决陈飞宇胜诉。这可真是大快人心啊!法院判决被告向陈飞宇发布致歉声明,并赔偿精神损害赔偿金10万元,律师费2万元。今年10月,被告已因此案被强制执行12万。这可真是让那些乱吃瓜的人长点记性啊!

二、张艺兴公司拟注销,诽谤陈飞宇娱乐号公司拟注销

这娱乐圈的水可真深啊!近日,合肥小小莉文化传播有限公司新增一条简易注销公告,公告期为3月26日至4月14日。这可真是让人意想不到啊!此前,张艺兴、陈飞宇都曾起诉该公司。去年12月,北京互联网法院公告陈飞宇与该公司名誉权侵权责任纠纷一案民事判决书。公告显示,该公司运营的账号发布的三篇被诉文章系所谓的“吃瓜”营销类文章,其中多处言论明显超出言论自由的范围,构成对原告的侮辱、诽谤,侵害了原告的名誉权。法院判决被告公司及股东王某某向原告陈飞宇发布致歉声明,并赔偿精神损害赔偿金10万元,律师费2万元。这可真是让那些乱吃瓜的人长点记性啊!

三、江疏影回应私生子传闻:三个问题让我们更理性吃瓜

这娱乐圈的私生子传闻可真是让人头疼啊!近日,江疏影再次成为了舆论的焦点。5月9日,她的工作室仅用“呵呵”二字回应了关于她有私生子的传闻。这一简短的回应引发了网友们的热议,究竟这场吃瓜事件背后隐藏着怎样的真相?在此之前,不妨先问自己三个问题,帮助我们更理性地看待这一事件。

吃瓜第一问:证据链能闭环吗?

首先,我们需要关注的是,所谓的“证据”是否真实可靠。此次传闻源于某八卦媒体的漫画爆料,描述了一位女星与富商交往期间生子的情节。网友们在分析这则漫画时,发现其中的留学背景、情感经历等信息均与江疏影有相似之处,因而开始猜测她是传闻中的主角。可问题是,这样的推测是否足够严谨?

在娱乐圈,谣言的传播往往以极低的成本进行,而辟谣却需要耗费巨大的精力和时间。江疏影的工作室采取了冷处理的方式,显然是希望以此来消弭谣言的影响。相比之下,如果真的有实锤证据,早已被狗仔队捕捉到并公之于众,而不是依赖于一幅拼接的漫画和模糊的猜测。

吃瓜第二问:为什么每次都是知性女星“背锅”?

江疏影的绯闻历史堪称一部“背锅”教科书”,她曾因不知情而卷入小三风波,和胡歌分手后又被指责脚踏两条船”。这次的“私生子”传闻则更是将她的旧事翻出,构建成一部连续剧,情节跌宕起伏,却无一确凿证据支撑。

反观江疏影的真实经历,她在留学时为提高英语水平曾在餐馆擦盘子,拍戏时也曾遭到导演的批评,但她凭借自己的努力与坚持,最终在演艺圈闯出了一片天地。这些励志的故事为何不被媒体报道,反而是各种负面传闻频频曝光?

吃瓜第三问:我们到底在围观真相,还是围观偏见?

江疏影的遭遇不仅是个人的悲剧,更暴露了娱乐圈的一个畸形生态:造谣零成本,辟谣却需跑断腿。普通人在这样的环境中,是否也能从中获得一些生存技能?

信息甄别术:面对模糊的和不明来源的信息时,首先要查证爆料账号的历史记录。如果其过往有编造荒唐故事的前科,那么该信息的可信度就大打折扣。

情绪防沉迷:在面对“小三”、“私生子”等敏感词汇时,不要轻易被带入情绪。正如热依扎所说:“不必向世界交代子宫的故事。”

职场反PUA:江疏影虽然被指责为“资源咖”,但她用作品证明了自己的实力。与其纠结于“靠山论”,不如专注于提升自己的业务能力。

在这场舆论风暴中,江疏影用“呵呵”一词,或许是对网络暴力最犀